- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

[과학향기 Story] 국내외 데이터 잇는 KREONET, 미래 과학기술을 부탁해!

<KISTI의 과학향기> 제3146호 2025년 04월 07일“미타쿠예 오야신(Mitakuye Oyasin)”

흔히 인디언이라 불리는 북미 원주민들의 오래된 인사말은 “모든 것은 연결돼 있다”는 의미를 가진다. 말 그대로 이들은 모든 존재가 연결돼 있다고 믿었으며, 자연과 공존하며 조화로운 삶을 이뤄온 것으로 유명하다.

굳이 오랜 삶의 지혜를 상기하지 않더라도, 오늘날 연결이라는 키워드는 데이터와 만나 절륜한 시너지를 불러일으키고 있다. 특히 과학기술 연구 분야에서 정확한 수치와 정보를 상호 교류하며 가설을 세우고, 실험을 통해 이를 증명하며, 네트워크를 통해 신속하게 관련 내용을 공유하는 것은 가장 기본으로 꼽힌다. 국가 산업 발전에 철도, 고속도로, 전선, 통신망과 같은 연결 인프라가 필수이듯, 각국은 연구 고도화를 위해 초고속 연구 데이터망을 구축·운영하고 있다. 미국 에너지부의 연구망 운영기관인 ESnet(Energy Science network)이 대표적이다.

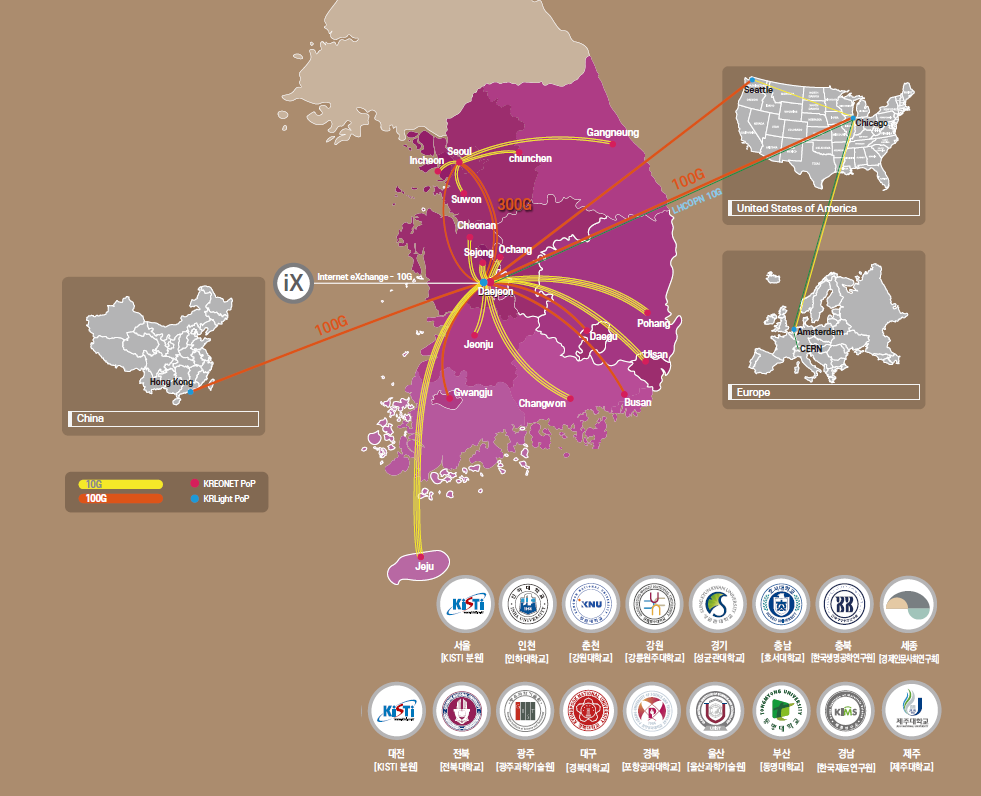

우리나라에선 KISTI가 운영하는 KREONET(국가과학기술연구망, Korea Research Environment Open NETwork)이 있다. 이는 국내외 첨단과학연구를 지원하는 고속 데이터 통신망이다. 전국 18개 지역망 센터를 거점으로 구간별 최소 200Gbps에서 최대 1.2Tbps 속도로 데이터 전송이 가능한데, 현재 약 200여 연구망 가입기관에 동시에 서비스를 제공하고 있다. KREONET 지역망센터는 KREONET 백본 노드가 설치할 수 있는 기반 설비를 제공하며, 해당 지역의 연구망 이용 활성화에 적극적으로 기여할 수 있는 해당 지역의 기관에 설치된다.

1988년 연구전산망 사업으로 시작… 글로벌 협업 연구 잇는다

1988년 연구전산망 사업으로 시작된 KREONET은 국내 최초 TCP/IP 기반 인터넷 서비스 시작, 국가 그리드 네트워크, 소프트웨어 융합형 광역연구망(KREONET-S), 양자암호통신 프로젝트 등 다양한 프로젝트를 진행하며 그 활용 영역을 늘려가고 있다. 2023년엔 단일 람다 기준 600Gbps 이상 속도를 바탕으로 테라급 데이터 전송이 가능한 인프라를 확충하며 국내 백본 서비스 가용률 99.9% 이상 달성이라는 성과를 기록했다. 이를 바탕으로, 대용량 빅데이터 기반 거대과학 연구는 물론 전반적인 과학기술 혁신을 이끌 국가과학기술 핵심인프라로 자리 잡고 있다.

KREONET을 통한 데이터 교류는 비단 국내에서만 이뤄지는 것이 아니다. 글로벌과학기술협업연구망사업(GLORIAD)을 바탕으로 미국, 중국, 러시아, 캐나다, 네덜란드 등 주요국 연구망과 연결돼 글로벌 협업 연구를 가능케 한다. 아시아, 북미, 유럽의 국제 연구망과 람다 단위 광교환이 가능한 국제람다교환노드(KRLight) 역시 국제 연구 교류에 효과적으로 쓰이고 있다.

이러한 기반을 바탕으로 KREONET은 고품질, 고성능, 안전한 첨단 연구 네트워킹 기술을 개발했다. 대표적으로 대용량 연구데이터의 초고속 전송을 위한 광패스(Lightpath), ScienceDMZ 등 고성능의 품질 보장형 전용 네트워킹 서비스를 제공하고 있다. 또 종단간 네트워크 슬라이싱을 위한 SDN 기반 가상전용망 서비스, 단일 아이디 기반의 사용자 인증 서비스(KAFE, Korea Access Federation) 서비스, 글로벌무선로밍서비스(eduroam), 미래인터넷, 양자암호통신 등 첨단 네트워크 기술 개발을 위한 네트워크 테스트베드 등을 구축해 연구성과 창출에 기여하고 있다.

한 해에만 392건 우수논문 성과에 기여… 데이터 교류는 ‘선택’ 아닌 ‘필수’

이러한 데이터 교류는 실제 수많은 성과로 이어지고 있다. KISTI는 신의 입자라 불리는 힉스입자 발견(2013년), 아인슈타인이 예측한 중력파 101년 만에 검출(2017년), 사상 최초 블랙홀 실제 모습 재현(2019년) 등 최근 전 세계 과학계를 떠들썩하게 했던 굵직굵직한 연구에 KREONET데이터 교류가 한몫했다고 밝혔다. 구체적으로, KREONET은 최근 5년(2019~2023)간 평균 100편 이상 SCI급(1저자/교신저자 기준) 논문 유발에 기여했는데, 특히 지난 2023년엔 총 392건의 SCI급 우수 논문 성과 유발을 이끌었다.

현재 KREONET는 인공지능, 빅데이터, 고에너지물리, 바이오유전체, 양자컴퓨팅 등 미래 기술 분야서 두루 활용되고 있다. 대표적 사례가 근래 주목받고 있는 기상·기후 연구. 온난화로 인해 이상기후 현상이 점차 늘어나며, 정확하게 기후를 예측하고 이에 대비하는 일은 무엇보다 중요한 글로벌 이슈로 자리 잡았다. 이를 위해 연구자는 세계 곳곳의 관측 데이터와 기후 정보를 신속하게 확보하는 동시에, 슈퍼컴퓨터 수준으로 분석할 수 있는 계산 자원과 연결이 필수다.

APEC 기후센터는 이상기후로 인한 아태지역 피해를 경감키 위해 실시간 기후예측 시스템을 개발하고, 이를 운영하고 있다. 여기에 GLORIAD를 통한 기상청과 국제기관 간 데이터 교류가 큰 도움이 됐다는 분석이다. 그 결과 다중모델 앙상블 기후예측 기술의 국제 경쟁력을 확보할 수 있었다.

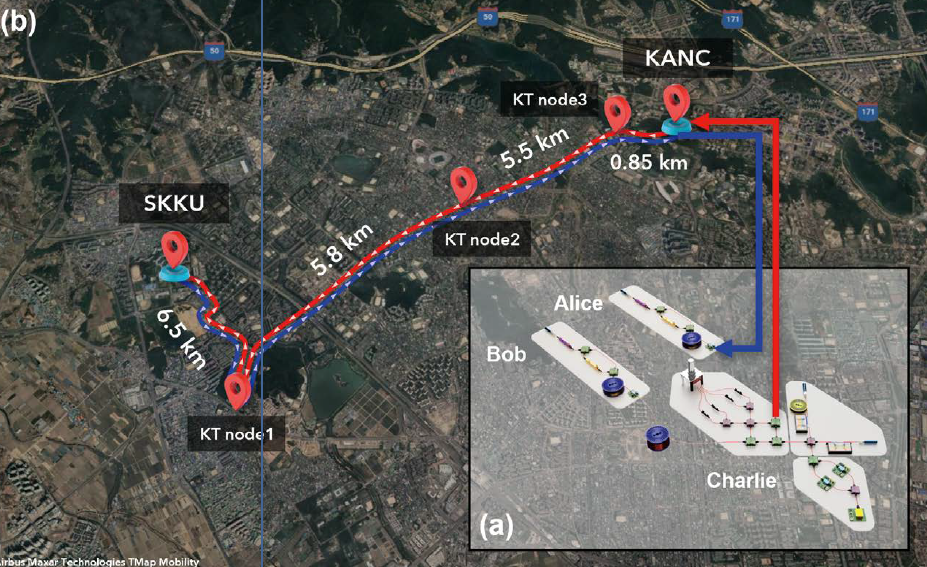

IT분야 게임체인저로 꼽히는 양자 분야도 마찬가지다. 한국과학기술연구원(KIST) 연구진은 양자 네트워크 실현의 선결 기술로 꼽히는 양자 개체 인증 구현 원천기술을 확보할 수 있었다. 연구진은 KIST 양자정보연구단과 성균관대 자연캠퍼스 사이 왕복 31.264km 거리의 KREONET 상용망을 이용해 상호 양자 개체 인증 시스템의 실증을 할 수 있었다. 이는 양자정보 기술 선도를 위한 핵심 원천기술을 확보함과 동시에, 후속 연구의 주춧돌을 놓은 것으로 평가받는다.

KISTI에선 향후 세계 최고 수준의 테라급 연구망 인프라를 구축해 우수 연구 성과 창출에 기여하겠다는 방침이다. 고에너지물리, 천문우주, 기상·기후, 핵융합, AI 등 미래 과학기술 연구는 이제 단일 연구실의 영역을 넘은 지 오래이며, 수많은 데이터를 확보하고 활용하는 것이 갈수록 중요해지고 있다. KREONET 인프라를 기반으로, 이제 “모든 데이터는 연결된다”는 새로운 인사말이 나와도 어색하지 않을 시점이다.

글 : 김청한 과학칼럼니스트, 일러스트 : 유진성 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- 블루라이트 차단 필터, 정말 효과 있을까?

- 자기 전에 스마트폰, 컴퓨터, 텔레비전, 태블릿 PC를 사용하지 말라는 것, 또 너무 오랜 시간 이런 디지털 기기를 보지 말라는 것은 이제 상식이 됐다. 블루라이트 때문이다. 청색광이 수면을 방해하고 눈을 피로하게 하거나 안구건조증을 유발할 수 있다는 것이다. 이에 대한 대책으로 나온 것이 바로 블루라이트 차단 필터다. 요즘에는 스마트폰에 블루라이...

-

- 130년 만에 바뀐 질량 1kg 기준, 어떻게 정할까?

- 2018년 11월 프랑스에서 개최된 국제도량형 총회(CGPM)에서 질량의 단위 ‘kg(킬로그램)’ 을 새롭게 정의하는 기술적 방식이 최종 결정되었다. 약 130년 동안 파리에서 보관한 ‘킬로그램 원기’가 질량 1kg을 나타내는 ‘기준’ 역할을 해왔지만 이제 그 역할을 마치고 박물관에서 여생을 보낼 예정이다. 질량 원기는 백금과 이리듐을 합성해 제작...

이 주제의 다른 글

- [과학향기 Story] 국제 협력을 통한 기술 표준화, 상생의 길을 열다

- [과학향기 Story] 인간의 뇌, 와이파이보다 느리다니?

- [과학향기 Story] 어디서든 인터넷을 쓸 수 있다…스타링크, 한국 통신 시장 뒤엎나

- [과학향기 Story] 인공지능이 맛보는 위스키의 미래

- [과학향기 Story] 유전정보 담는 DNA… 빅데이터 · 우주 시대 이끌 새 저장장치로 각광

- [과학향기 Story] AI 전문가, 인간과 함께 미래 유망기술을 꼽다

- [과학향기 for Kids] 산타할아버지는 언제 한국에 도착할까?

- [과학향기 Story] 범람하는 가짜 정보 속, 정확한 정보를 얻고 싶다면? ‘사이언스온’으로!

- [과학향기 Story] 사이버 안보 위협하는 사이버 공격, 어떻게 대응할까?

- [과학향기 for Kids] 창과 방패의 전쟁, 사이버 공격 VS 사이버보안

ScienceON 관련논문