- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

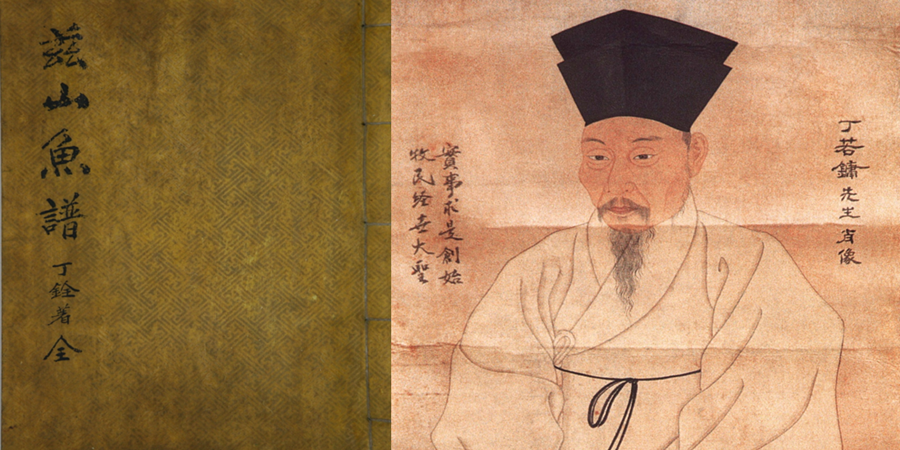

관찰로 만든 실용 어류도감의 조상, <자산어보>

<KISTI의 과학향기> 제3635호 2021년 04월 05일천만 영화 <왕의 남자>의 감독이자 <동주>를 통해 역사 속 인물의 삶을 의미 있게 묘사하는 것으로 정평이 난 이준익 감독이 신작을 냈다. 이번에는 정약전과 그가 남긴 해양생물 분류서 <자산어보>를 다룬다. 이준익 감독은 왜 <자산어보>와 정약전을 다루게 됐을까? 그 의도는 영화를 봐야 자세히 알 수 있겠지만 <자산어보>는 매우 독특한 저술로 현대에도 그 가치가 빛나는 책이다.

먼저 정약전이 왜 <자산어보>를 쓰게 됐는지부터 살펴보자. 잘 알다시피 정약전은 조선 최고의 유학자이자 실학자 정약용의 형이다. 정약전은 정조 때 문과에 급제해 관직을 수행했다. 그러다가 정조 승하 후 순조 시절 천주교 탄압 사건인 신유박해와 그 여파로 외세의 군대를 끌어들여 천주교 박해를 막으려 했던 황사영 백서 사건에 연루돼 흑산도로 유배를 갔다. 정약전은 엄청난 인생의 시련을 서당을 열어 아이들을 가르치며 견뎠으나 흑산도 섬 사람들과 백성에게 도움이 되는 일을 하고 싶었다. 그때 흑산도에는 어족이 엄청나게 많으나 그 이름이 알려져 있는 것은 매우 적다는 사실을 알게 됐다. 정약전의 말을 들어보자.

“흑산도 해중에는 어족이 극히 많으나 이름이 알려져 있는 것은 적어 박물자(博物者)가 마땅히 살펴야 할 바이다. 내가 섬사람들을 널리 심방하였다. 어보를 만들기 위해서였다. 그러나 사람들이 제각기 다른 말을 하기 때문에 이를 좇을 수가 없었다.”

독창적 분류체계를 마련하다, 자산어보의 혁신성

사실 조선에 해양생물을 분류하는 책이 없었던 것은 아니다. 우리나라에서 어류에 관한 가장 오래된 기록은 1425년 하연(河演)이 편찬한 <경상도지리지> 토산부에도 물고기 25종의 이름과 산지가 기록돼 있다. 그러나 <자산어보는> 흑산도 인근에 사는 바다생물 총 227종에 관한 내용이 담겨 있다. 게다가 단지 이름과 생김새만 적혀 있는 것이 아니라 물고기의 특징과 습성, 쓰임새, 맛까지 아주 자세하게 실험하고 관찰하여 기록해 놓았다.

자산어보는 총 3권으로 구성돼 있으며 제1권은 인류, 제2권 무인류 및 개류, 제3권은 잡류로 해양생물을 분류했다. 인류는 비늘이 있는 어류, 무인류는 비늘이 없는 어류, 개류는 등껍질이 딱딱한 어류, 잡류는 기타 어류와 해조류이다. 근대 동식물 분류법과는 다르지만 동식물 분류법이 확립돼 있지 않았던 그 당시에 자신만의 체계로 어류를 분류한다는 것 자체가 대단한 과학적 성취라 할 수 있다.

정약전은 <자산어보>를 쓰면서 중국의 문헌을 참고하고 때로 인용까지 하나 결코 문헌에만 의지하지 않았다. 실제로 물고기를 해부하고, 흑산도 어부들의 증언을 모아 어류에 대한 정보를 매우 상세히 서술했다. 예를 들어 <자산어보>에는 상어가 18종류가 분류돼 있고 그 생태까지도 매우 자세히 기록돼 있다. “암상어의 몸 안에는 2개의 태보가 있고, 거기에서 알이 생기는데 부화된 알은 어미의 태보 안에서 새끼 상태로 6개월에서 1년 정도 머문다.”처럼 상어의 체내 구조를 서술한 대목은 실제로 해부와 관찰이 이뤄졌음을 보여준다.

<자산어보>에 기록된 내용은 오늘날의 생물학이 밝혀낸 해양생물의 생태와 일치하는 지점도 여럿 있다. “입술 끝에 있는 두 개의 낚싯대 모양은 등지느러미가 변형된 것으로, 그 끝에는 부드러운 막이 달려 있어, 미끼와 같은 역할을 한다. 가짜 미끼인 막을 이용해 접근하는 물고기를 순식간에 삼켜버리는 것이다.”는 아귀를 설명하는 대목으로 아귀가 머리에 있는 낚시대를 미끼로 사용한다는 사실까지 정확히 파악하고 있었다.

정약전은 <자산어보>에 그림을 그려 넣어 누구라도 쉽게 어떤 생물을 이야기하는지 쉽게 알 수 있게 하려고 했다. 하지만 동생 정약용이 그림은 실제와 다를 수 있어 믿을 수 없으니 글로 자세히 서술하는 게 더 낫다고 조언했기에 설명만으로 이뤄져 있다. 다만 앞에서도 이야기 했듯이 그 설명이 매우 자세해서 마치 눈에서 그림이 그려지는 듯하다. 문어를 묘사한 다음의 문장을 보면 바로 문어가 떠오르는 듯하다. “큰 놈은 길이가 7~8자나 되는데, 동북 바다에서 나는 놈은 길이가 사람의 두 키 정도까지 된다. 머리는 둥글고, 머리 밑에서 어깨뼈처럼 여덟 개의 긴 다리가 있다. 다리 밑 한쪽에는 국화꽃 모양의 둥근 꽃무늬가 두 줄로 늘어서 있다. 이것으로 물체에 달라붙는데 일단 물체에 달라붙고 나면 그 몸이 끊어져도 떨어지지 않는다”

대학자를 도와준 평범한 사람

정약전은 순전히 혼자만의 힘으로 <자산어보>를 쓴 것은 아니다. 그의 곁에는 섬에서 살아 경험이 많은 ‘창대’라는 사람이 있었다.

"섬 안에 장덕순(張德順, 일명 창대)이라는 사람이 있는데, 두문사객(杜門謝客)하고 고서를 탐독하나 집안이 가난하여 서적이 많지 않은 탓으로 식견이 넓지 못하였다. 그러나 성품이 차분하고 정밀하여 초목과 조어(鳥魚)를 이목에 접하는 대로 모두 세찰(細察)하고 침사(沈思)하여 그 성리(性理)를 터득하고 있었으므로 그의 말은 믿을 만하였다. 그리하여 나는 드디어 그를 맞아들여 연구하고 서차(序次)를 강구하여 책을 완성하였는데, 이름지어 『자산어보』라고 하였다."

<자산어보>에는 창대의 말이 직접적으로 인용된 대목이 종종 있다. 이는 정약전이 학자의 권위를 내세우지 않고 자신의 저작이 다른 사람의 도움을 받은 것임을 명확히 드러낸 것이다. 강직하고 윤리적인 학자의 표본이라 할 수 있다.

영화 <자산어보>에서는 정약전과 창대의 만남을 감독의 상상력으로 재창조한다고 한다. 그의 삶속으로 들어가 유배지에서 생물 연구에 몰두하는 심정을 느껴보면 어떨까.

글: 홍종래 과학칼럼니스트/일러스트: 유진성 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- 우리 얼굴에 벌레가 산다? 모낭충의 비밀스러운 삶

- 썩 유쾌한 얘기는 아니지만, 우리 피부에는 세균 같은 각종 미생물 외에도 작은 진드기가 살고 있다. 바로 모낭충이다. 모낭충은 인간의 피부에 살면서 번식하고, 세대를 이어 간다. 태어난 지 며칠 되지 않은 신생아를 제외한 거의 모든 사람의 피부에 모낭충이 산다. 인간의 피부에 사는 모낭충은 크게 두 종류가 있다. 하나는 주로 얼굴의 모낭에 사는...

-

- [과학향기 Story] 차 한 잔에 중금속이 줄었다? 찻잎의 숨겨진 능력!

- 하루하루 바쁘게 사는 현대인들은 잠을 깨우기 위해 커피를 마신다. 이에 커피 소비량이 급격히 늘어나고 있지만, 아직 커피의 소비량은 ‘차(茶)’의 소비량을 뛰어넘지 못했다. 이는 많은 국가에서 차를 일상적으로 소비하는 문화가 자리 잡고 있기 때문이다. 또한 카페인 외에도 다양한 성분이 함유돼 있어, 건강을 목적으로 섭취하는 사람들도 다수 존재한다. ...

이 주제의 다른 글

- [과학향기 Story] 차 한 잔에 중금속이 줄었다? 찻잎의 숨겨진 능력!

- [과학향기 Story] '디저트 배'는 진짜였다! 당신 뇌 속의 달콤한 속삭임

- [과학향기 for Kids] 나무 뗏목 타고 8000km 항해? 태평양을 건넌 이구아나의 대모험

- [과학향기 for kids] 추위에도 끄떡없어! 북극곰의 털이 얼어붙지 않는 비결은?

- [과학향기 Story] 죽음을 초월한 인간, 《미키17》이 던지는 질문

- [과학향기 for Kids] 귓바퀴의 조상은 물고기의 아가미?

- [과학향기 Story] 하루 한 두 잔은 괜찮다더니… 알코올, 암 위험 높이고 건강 이점 없어

- [과학향기 for Kids] 한 달 동안 똥을 참는 올챙이가 있다?

- [과학향기 Story] 커피가 좋은 당신, 이 미생물 8배 많다

- [과학향기 for Kids] 74살에도 엄마가 된 새가 있다? 앨버트로스 ‘위즈덤’