- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

고양이가 참치에 현혹된 이유, 유전자 때문이다?

<KISTI의 과학향기> 제3907호 2023년 11월 06일고양이는 참치를 매우 좋아한다. 참치 캔을 따기만 해도 냄새를 맡고 멀리서 조르르 달려올 정도라 ‘참치에 환장하는 고양이’는 애니메이션 속에서도 자주 그려진다. 고양이 사료나 간식에는 늘 참치 맛이 빠지지 않고 포함돼 있고 고양이 간식의 대명사인 ‘츄르’ 역시 여러 맛 중 참치 맛이 늘 상위권을 차지한다. 이렇게 고양이 사료와 간식으로 사용되는 참치가 야생에서 잡히는 참치의 6% 정도라는 통계도 있다.

고양이의 참치 사랑이 더욱 특별한 이유는 호불호가 거의 없기 때문이다. 전 세계 고양이들은 어김없이 본능적으로 참치에 끌린다. 고양이는 1만 년 전 중동의 사막에서 진화했다고 알려졌는데, 왜 바다에서 나는 참치에 끌리는 걸까. 이 질문에 대한 답이 국제학술지 ‘화학 감각(Chemical Senses)’ 8월 8일 자에 발표됐다.

단맛 쓴맛 다 못 보는 고양이의 비애

고양이의 식성은 인간의 관점에서 보면 꽤 별나다. 우선 달콤한 맛에 전혀 반응하지 않는다. 맹물과 설탕물을 두고 선호도를 파악하는 실험을 하면 사람뿐만 아니라, 개, 쥐 등 대부분의 포유동물이 설탕물을 선택한다. 반면 고양이는 설탕물을 특별히 선호하지도, 피하지도 않는다. 고양이에게는 단맛을 감지하는 수용체가 작동하지 않기 때문이다.

포유류는 단백질 T1R2와 T1R3가 결합해 만들어진 수용체로 단맛을 느낀다. 2005년 미국 모넬 화학 감각연구소의 시아 리 박사팀은 실험을 통해 고양이는 단백질 T1R2을 만드는 유전자 Tas1r2의 일부가 손실돼 있다는 것을 발견했다. 또 고양잇과 동물인 호랑이와 치타 역시 단맛을 느끼는 감각이 없다고 밝혔다. 고양이가 단맛을 느끼지 않게 진화한 이유는 단맛이 쓸모없기 때문이다. 고양이는 육식동물인데, 날고기에는 당분이 없어서 단맛을 느끼는 미각이 필요하지 않은 것이다.

고양이는 쓴맛 수용체도 다른 포유동물보다 적다. 같은 연구팀이 2015년 발표한 연구에 따르면, 고양이의 쓴맛 수용체와 관련된 유전자는 12종이었다. 반면 개는 15종, 판다는 16종으로 고양이보다 다양한 종류의 쓴맛 수용체를 지녔다. 초식 동물이나 잡식 동물은 독이 있는 식물을 가려내기 위해 쓴맛을 예민하게 감지할 필요가 있다. 하지만 육식동물에게 쓴맛은 덜 유용한 감각이었다. 연구팀은 고양이의 쓴맛 수용체가 단맛처럼 아주 퇴화하지 않은 이유에 대해서 “육식동물들이 먹이를 잡아먹을 때 일부 무척추동물이나 파충류, 양서류 등이 피부에 독성을 내포할 수 있어 쓴맛 미각 수용체를 가진 것으로 추측된다”고 답했다.

고양이를 흔들리게 하는 숨겨진 미각, ‘감칠맛’

이렇게만 보면 고양이는 미각 자체가 필요없어 보인다. 이런 고양이에게도 좋아하는 맛이 하나 있다. 스콧 맥그레인 영국 맥그레인 펫케어연구소 박사팀은 “고양이는 감칠맛을 감지하는 수용체가 발달했다”고 말했다. 여기서 감칠맛이란 혀끝에 오래도록 남아 맴도는 맛, 입안에 척척 감기는 맛을 말하며, 1985년 우마미(Umami,うま味)라는 이름으로 단맛과 짠맛, 신맛과 쓴맛에 이어 5번째로 인정받은 기본 미각이다.

맥그레인 박사팀은 고양이가 감칠맛을 느끼는 유전자의 작동 방식을 알기 위해 건강상의 이유로 안락사된 6살 수컷 고양이의 혀를 해부했다. 미뢰의 유전자 염기서열을 분석한 결과, 감칠맛을 내는데 중요한 Tas1r1과 Tas1r3 유전자가 모두 발현됐다. 두 유전자는 인간을 포함한 여러 동물에서 감칠맛을 감지하는 미각 수용체 단백질을 합성한다. 이번 연구로 고양이도 인간처럼 감칠맛을 감지하는 데 필요한 분자 매커니즘이 존재한다는 사실이 처음 확인됐다.

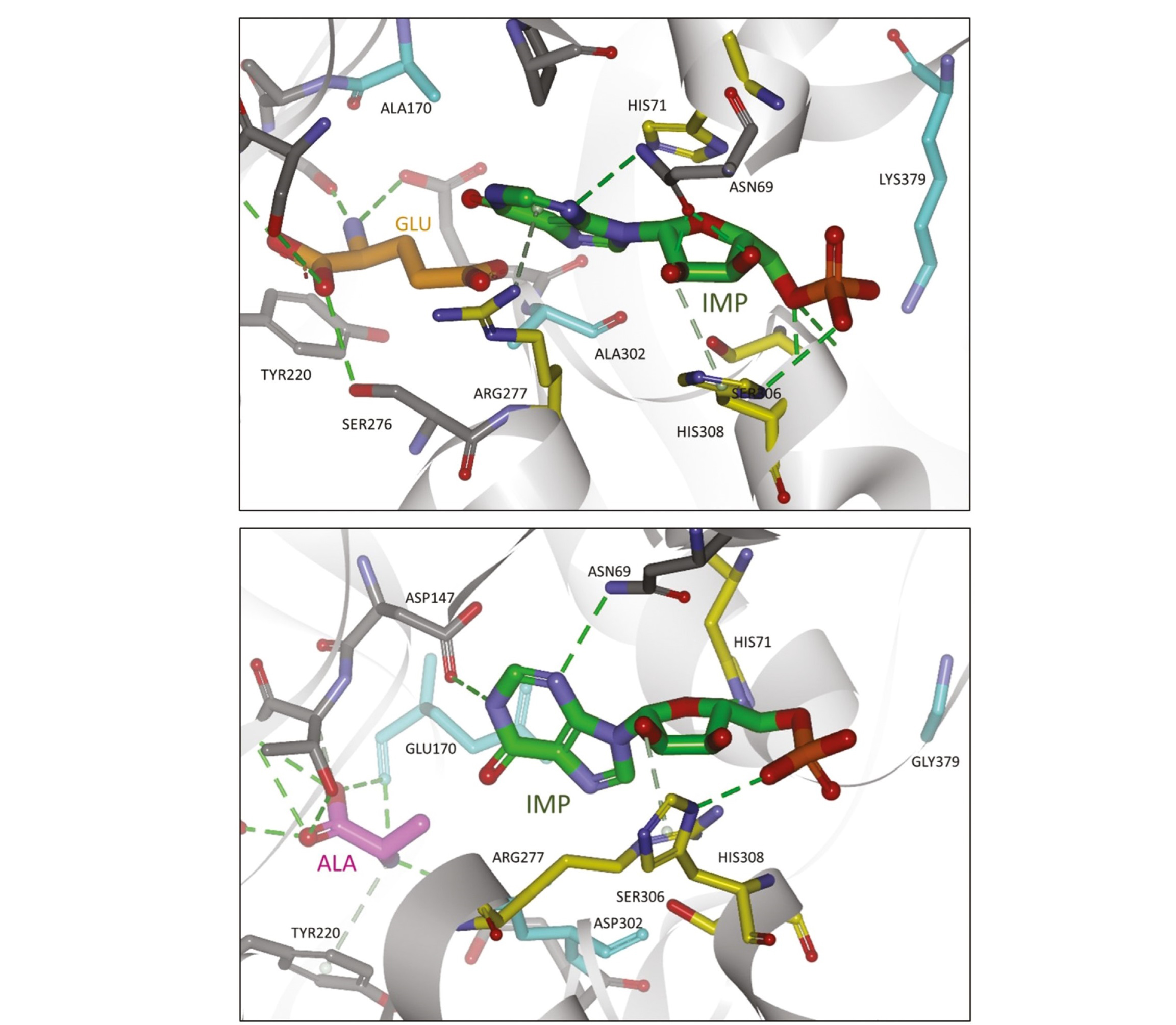

연구팀은 감칠맛을 느끼는 두 유전자가 고양이와 인간에게 각기 다른 방식으로 작동한다는 사실도 알아냈다. 감칠맛은 글루탐산, 아스파르트산 같은 아미노산과 뉴클레오티드가 감칠맛 수용체에 결합해서 발생한다. 인간은 감칠맛을 접하면 아미노산이 감칠맛 수용체와 결합한 뒤, DNA의 단위체인 뉴클레오티드가 반응을 증폭한다. 고양이는 뉴클레오티드가 먼저 감칠맛 수용체를 활성화하고, 아미노산이 반응을 강화한 것이다. 스콧 맥그레인 박사는 “고양이가 감칠맛을 느끼는 매커니즘은 인간과 반대로 작동한다고 볼 수 있다”고 설명했다.

그림 3. 사람과 고양이가 감칠맛을 느끼는 구도 그림(위쪽부터). 출처: Chemical Senses

고양이가 선호하는 감칠맛은 참치에서 특히 높은 수준으로 나타났다. 연구팀은 고양이 25마리에게 아미노산과 뉴클레오티드를 다양하게 조합한 물그릇과 물만 있는 그릇을 제공했다. 그 결과, 고양이들은 맹물보다 뉴클레오티드나 아미노산이 있는 물을 선호했으며 그중에서도 참치의 맛과 비슷하게 조합한 아미노산과 뉴클레오티드 물을 가장 좋아했다.

고양이가 언제부터 참치를 좋아했는지는 여전히 미스터리다. 기원전 1500년 고대 이집트 벽화에 고양이가 생선을 먹는 모습이 묘사된 것이 가장 오래된 기록이지만, 이 시기에 고양이가 생선을 섭취했는지는 확인되지 않았다. 미국 워싱턴대의 동물고고학자 피오나 마샬 교수는 “중세 시대 중동의 일부 항구에서 어부들이 남긴 찌꺼기를 먹고 풍부한 영양분을 얻게 되면서 참치 감칠맛을 선호하도록 진화했을 수 있다”고 추측했다.

그림 4. 고양이가 참치를 좋아해도, 사람이 먹는 참치 캔을 줘서는 안 된다. 염분이 높은 데다 비타민E를 파괴하는 인자가 함유돼 신부전, 황색지방증 같은 질병을 부를 수 있기 때문이다. 출처: Shutterstock

이번 연구 결과는 다양한 고양이 관련 용품 개발에 활용될 것으로 전망된다. 연구팀은 “이런 습성을 활용해 고양이 사료나 의약품 개발에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다. 맥그레이 박사는 “우리는 시작점에 있으며, 아직 이야기는 완성되지 않았다”라며, “이번 연구는 고양이의 종에 대한 기본적인 이해를 넓혔다는 데 의의가 있다”고 말했다.

글: 박영경 과학칼럼니스트/일러스트: 유진성 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- 블루라이트 차단 필터, 정말 효과 있을까?

- 자기 전에 스마트폰, 컴퓨터, 텔레비전, 태블릿 PC를 사용하지 말라는 것, 또 너무 오랜 시간 이런 디지털 기기를 보지 말라는 것은 이제 상식이 됐다. 블루라이트 때문이다. 청색광이 수면을 방해하고 눈을 피로하게 하거나 안구건조증을 유발할 수 있다는 것이다. 이에 대한 대책으로 나온 것이 바로 블루라이트 차단 필터다. 요즘에는 스마트폰에 블루라이...

-

- [과학향기 Story] 어디서든 인터넷을 쓸 수 있다…스타링크, 한국 통신 시장 뒤엎나

- 전 지구를 초고속 인터넷 네트워크로 연결하겠다는 일론 머스크의 스타링크가 드디어 국내 서비스를 앞두고 있다. 과학기술정보통신부는 스타링크 서비스의 국경 간 공급 협정 승인을 위한 ‘주파수 이용 조건’을 마련할 계획이라고 밝혔다. 스타링크의 모회사인 스페이스X와 순조롭게 협의가 이뤄지면 다가오는 3월에 국내 서비스를 시작할 수 있다. 과연 스타링크는 국...

이 주제의 다른 글

- [과학향기 Story] 추위에도 끄떡없어! 북극곰의 털이 얼어붙지 않는 비결은?

- [KISTI의 과학향기 for kids] 사람 근육으로 움직이는 로봇 손 등장!

- [과학향기 Story] 죽음을 초월한 인간, 《미키17》이 던지는 질문

- [과학향기 Story] 인간의 뇌, 와이파이보다 느리다니?

- [과학향기 for Kids] 귓바퀴의 조상은 물고기의 아가미?

- [과학향기 Story] 하루 한 두 잔은 괜찮다더니… 알코올, 암 위험 높이고 건강 이점 없어

- [과학향기 for Kids] 잘 모를 때 친구 따라 하는 이유!

- [과학향기 for Kids] 한 달 동안 똥을 참는 올챙이가 있다?

- [과학향기 Story] 커피가 좋은 당신, 이 미생물 8배 많다

- [과학향기 for Kids] 74살에도 엄마가 된 새가 있다? 앨버트로스 ‘위즈덤’