- 과학향기 Story

- 스토리

스토리

2022년 검은 호랑이의 해, 호랑이에 대한 과학적 궁금증 TOP4

<KISTI의 과학향기> 제3712호 2022년 01월 03일2022년 새해가 밝았다. 올해는 ‘임인년(壬寅年)’으로, ‘임’은 음양오행 중 검은색을, ‘인’은 호랑이를 뜻한다. 검은 호랑이의 해를 맞아 사람들이 호랑이에 대해 궁금해하는 과학적 사실을 살펴보자.

Q1. 검은 호랑이(흑호)는 실제로 존재할까?

그림 1. 인도 시밀리팔 호랑이 보호구역에서 발견된 검은 호랑이와 정상 호랑이 사진. 검은 호랑이는 거짓멜라니즘 유전자로 인해 정상 호랑이보다 검은 줄무늬가 넓게 보인다. (출처: V Sagar et al.(2021), PNAS)

매우 드물지만, 검은 호랑이는 실제로 있다. 검은 호랑이는 ‘거짓멜라니즘(pseudo-melanism)’이라고 하는 유전적 돌연변이에 의해 태어난다. 아버지와 어머니로부터 각각 돌연변이 유전자 한 개씩을 물려받아 두 개를 모두 갖게 되면 열성형질이 발현되어 검은 호랑이가 태어나는 것이다. 2021년 9월, 인도 방갈로르 국립생물과학센터 연구팀은 국제학술지 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’에 검은 호랑이의 유전자를 분석한 결과, ‘Taqpep’이라는 유전자를 이루는 염기서열 중 한 개의 염기(C)가 다른 염기(T)로 바뀌어 검은 호랑이가 태어난다는 사실을 알아냈다고 밝혔다.

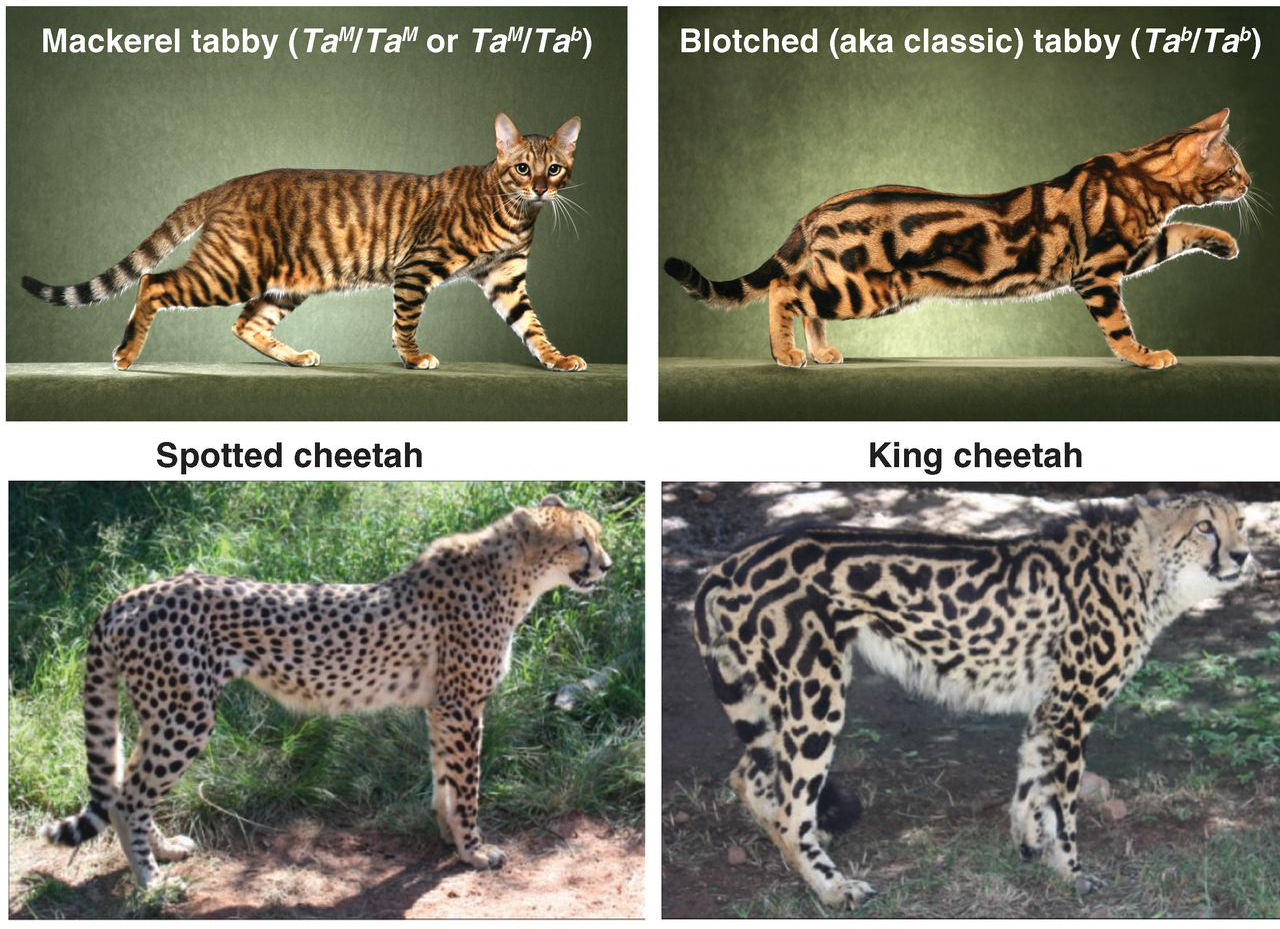

이 유전자의 돌연변이는 치타와 얼룩무늬 고양이를 포함한 여러 고양이 종의 털 색깔에 비슷한 변화를 일으키는 것으로 알려져 있다. 일반적인 호랑이는 황색 바탕에 검은색 줄무늬를 갖고 있는데, 검은 호랑이의 경우 거짓멜라니즘 유전자로 인해 검은 줄무늬 부분이 넓어지고, 황색 부분이 줄어들면서 전체적으로 검게 보인다.

Mackerel tabby

Spotted Cheetah

Blotched (aka classic) tabby

King cheetah

그림 2. Taqpep 유전자에 돌연변이가 일어나면 검은 호랑이처럼 고양이와 치타의 얼룩무늬도 굵어진다. (출처: CB Kaelin et al.(2012), Science)

다만 검은 호랑이는 여전히 황색 줄무늬가 있다. 흑표범처럼 몸 전체가 완전한 흑색은 아니다. 흑표범은 색소 과잉 생산을 유발하는 유전자 돌연변이인 진짜 멜라니즘에 의해 태어난다. 지금까지 발견된 모든 검은 호랑이는 거짓멜라니즘으로 태어난 개체들이며, 진짜 멜라니즘으로 태어난 검은 호랑이는 알려져 있지 않다.

지난 200여 년 동안 인도, 방글라데시, 버마 등지의 야생 밀림에서 검은 호랑이가 열 번 정도 목격됐다. 몇 곳의 인도 동물원에서는 지금도 검은 호랑이를 키우고 있다. 그러나 현재 검은 호랑이가 야생에서 지속적으로, 높은 빈도로 출현하는 곳은 전 세계에서 오직 인도 오디사주에 있는 시밀리팔 호랑이 보호구역뿐이다. 과거 인도 전역에 서식하던 호랑이는 인구 증가와 개발로 인한 서식지 감소와 파편화로, 현재 수십 개로 쪼개진 작은 서식지들에서 각각 고립되어 살아가고 있다.

시밀리팔 국립공원의 호랑이 보호구역도 외부 호랑이 서식지로부터 단절되어 있다. 이곳에 사는 약 24마리의 호랑이는 다른 호랑이 개체군으로부터 고립된 상태로 여러 세대 지속되었다. 그 결과, 우연에 의한 유전적 변동과 근친교배로 인해 검은 호랑이 돌연변이 유전자(거짓멜라니즘 유전자) 출현 비율이 높아지게 되었다. 현재 시밀리팔 호랑이 개체군의 약 1/3 정도는 한 쌍의 돌연변이 유전자를 동시에 가진 검은 호랑이인 것으로 알려져 있다.

Q2. 한국호랑이, 시베리아호랑이, 아무르호랑이… 어떤 게 한국호랑이를 지칭하는 말인지 헷갈린다. 한국호랑이란 무엇인가?

한국호랑이란 한반도와 인근 동북아시아 지역(중국 동북부와 극동 러시아)에 과거에 서식했거나 현재 서식하고 있는 호랑이 아종을 말한다. 나라와 지역에 따라 이 아종을 다르게 부르고 있는데, 북한에서는 ‘조선범’, 중국에서는 ‘동북호’, 러시아에서는 ‘아무르호랑이’, 국제적으로는 ‘시베리아호랑이’로 불리고 있다.

그림 3. 유전자 분석 결과, 한국호랑이는 러시아에 살고 있는 아무르호랑이(시베리아호랑이)와 같은 혈통으로 나타났다. (출처: 위키미디어)

2012년 필자가 속한 서울대학교 수의과대학 및 (사)한국범보전기금 연구팀은 실제 과거 한반도에 살았던 한국호랑이와 지금 러시아에 살고 있는 아무르호랑이가 같은 혈통인지 확인했다. 한반도에서 유래한 호랑이의 골격표본을 일본과 미국의 박물관에서 찾아 유전자를 분석한 것이다. 그 결과, 지금 러시아에 살고 있는 아무르호랑이(시베리아호랑이)와 한국호랑이의 유전자가 완벽히 일치하는 것을 확인했다. 이를 토대로 연구팀은 북한과 중국, 러시아 접경지역에 현재 남아 있는 호랑이를 보호하고 보전해야 한다고 보고 있다. 아무르호랑이가 번식해 개체수가 늘어나면, 북한과 개마고원까지 서식 영역이 확장돼 한반도에도 호랑이 복원이 이루어질 수 있기 때문이다.

Q3. ‘호환 마마보다 더 무섭다’는 표현이 있다. 호환은 호랑이에게 당하는 화를 말한다. 조선 시대에는 정말 호랑이에게 물려 목숨을 잃는 사람들이 많았을까?

‘호환, 마마’라는 표현 그대로 호환은 옛날 우리 조상들이 가장 두려워했던 재앙이었다. 그 정도로 옛날에는 사람이 호랑이에게 잡아 먹히는 일이 매우 흔했다. 그러나 현재 러시아에 살고 있는 아무르호랑이가 사람을 공격하는 것은 매우 드문 일로 알려져 있다.

한국호랑이와 아무르호랑이가 같은 호랑이라면, 왜 이런 차이가 생긴 것일까? 정확한 이유는 모르지만, 학자들은 지난 세기 대대적인 호랑이 수렵 과정에서 사람 눈에 잘 띄는 ‘용감한’ 호랑이는 모두 희생되었고, 사람을 극도로 피해 다녔던 ‘조심성 많은’ 호랑이들이 주로 살아남은 결과일 것이라고 추정하고 있다.

Q4. 호랑이와 관련된 가장 유명한 전래동화 ‘호랑이와 곶감’에는 곶감이 무서워 도망치는 호랑이가 나온다. 호랑이는 정말 곶감을 무서워할까?

호랑이는 곶감을 전혀 무서워하지 않는다. 하지만 그렇다고 해서 호랑이가 곶감을 좋아하는 것도 아니다. 호랑이를 포함한 고양잇과 동물의 혀에는 단맛을 뇌로 전달하는 단맛 수용체가 없다.

2005년 미국 모넬화학감각연구소 연구팀은 고양이가 단맛 수용체에 결함이 있어 설탕과 감미료 등의 단맛 화합물을 감지할 수 없다는 연구 결과를 국제학술지 ‘플로스 유전학’에 발표했다. 포유동물의 혀에는 미각수용체가 있어 혀로 들어오는 물질과 결합한다. 이로 인해 발생한 신호가 뇌로 전달돼 맛을 느끼게 된다. 인간은 신맛, 쓴맛, 짠맛, 단맛, 감칠맛의 5가지 맛을 느낀다고 알려져 있다.

이중 단맛 수용체는 T1R2와 T1R3라는 두 개의 단백질이 서로 연결돼 만들어진다. 그런데 고양이는 T1R2 유전자에 결함이 있어 단맛 수용체를 만들지 못한다. 연구팀은 호랑이와 치타에서도 고양이와 마찬가지로 단맛 수용체의 결핍을 확인했다고 밝혔다. 단맛 수용체가 없는 포유동물은 고양잇과 동물이 유일한 것으로 알려져 있다. 이런 이유로 호랑이는 곶감의 단맛을 느끼지 못하고, 곶감을 봐도 그냥 무시하고 지나갈 것이다.

글: 이항 서울대학교 수의과대학 교수/일러스트: 이명헌 작가

추천 콘텐츠

인기 스토리

-

- 저주파 자극기, 계속 써도 괜찮을까?

- 최근 목이나 어깨, 허리 등에 부착해 사용하는 저주파 자극기가 인기다. 물리치료실이 아니라 가정에서 손쉽게 쓸 수 있도록 작고 가벼울 뿐만 아니라 배터리 충전으로 반나절 넘게 작동한다. 게다가 가격도 저렴하다. SNS를 타고 효과가 좋다는 입소문을 퍼지면서 판매량도 늘고 있다. 저주파 자극기는 전기근육자극(Electrical Muscle Stimu...

-

- 우리 얼굴에 벌레가 산다? 모낭충의 비밀스러운 삶

- 썩 유쾌한 얘기는 아니지만, 우리 피부에는 세균 같은 각종 미생물 외에도 작은 진드기가 살고 있다. 바로 모낭충이다. 모낭충은 인간의 피부에 살면서 번식하고, 세대를 이어 간다. 태어난 지 며칠 되지 않은 신생아를 제외한 거의 모든 사람의 피부에 모낭충이 산다. 인간의 피부에 사는 모낭충은 크게 두 종류가 있다. 하나는 주로 얼굴의 모낭에 사는...

-

- [과학향기 Story] 차 한 잔에 중금속이 줄었다? 찻잎의 숨겨진 능력!

- 하루하루 바쁘게 사는 현대인들은 잠을 깨우기 위해 커피를 마신다. 이에 커피 소비량이 급격히 늘어나고 있지만, 아직 커피의 소비량은 ‘차(茶)’의 소비량을 뛰어넘지 못했다. 이는 많은 국가에서 차를 일상적으로 소비하는 문화가 자리 잡고 있기 때문이다. 또한 카페인 외에도 다양한 성분이 함유돼 있어, 건강을 목적으로 섭취하는 사람들도 다수 존재한다. ...

이 주제의 다른 글

- [과학향기 Story] '디저트 배'는 진짜였다! 당신 뇌 속의 달콤한 속삭임

- [과학향기 for Kids] 나무 뗏목 타고 8000km 항해? 태평양을 건넌 이구아나의 대모험

- [과학향기 for kids] 추위에도 끄떡없어! 북극곰의 털이 얼어붙지 않는 비결은?

- [과학향기 Story] 죽음을 초월한 인간, 《미키17》이 던지는 질문

- [과학향기 for Kids] 귓바퀴의 조상은 물고기의 아가미?

- [과학향기 Story] 하루 한 두 잔은 괜찮다더니… 알코올, 암 위험 높이고 건강 이점 없어

- [과학향기 Story] 기후변화가 불러온 역대급 LA 산불… 한국도 위험하다?

- [과학향기 for Kids] 한 달 동안 똥을 참는 올챙이가 있다?

- [과학향기 Story] 커피가 좋은 당신, 이 미생물 8배 많다

- [과학향기 for Kids] 74살에도 엄마가 된 새가 있다? 앨버트로스 ‘위즈덤’

잘 보았습니다. 감사합니다. 임인년 검은 호랑이의 해 새해 복 많이 받으시기를 기원합니다.

2022-01-03

답글 0